|

Mort à crédit ?

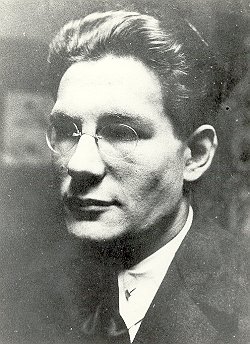

Mais vous l’êtes, cher ami. Le 2 décembre 1945 un éditeur belge a été assassiné à Paris. Cinquante ans plus tard, on ne sait toujours pas qui l’a tué, ni pourquoi, mais la question n’a jamais laissé personne indifférent car il s’agissait de l’éditeur de Louis-Ferdinand Céline. Si l’écrivain était resté à Montmartre, nul doute qu’il eût subi le même sort et tout le monde aurait compris pourquoi. Son éditeur n’avait pas les mêmes craintes, qui n’avait fait que commercialiser des idées qui n’étaient pas forcément les siennes, mais enfin il se cachait. Jamais il n’eut la tentation de chercher refuge en Belgique. Depuis près de vingt ans, sa vie était à Paris et il choisit crânement de s’y battre jusqu’au bout. Robert Lucien Marie Denoël, qui répétait volontiers que la littérature aurait sa peau, n’a sans doute jamais imaginé qu’il tiendrait un jour le rôle de la victime dans un roman policier. Aucun autre éditeur n’a été abattu à la Libération, et c’est pourquoi une phrase de Céline, écrite quinze jours après cette mort suspecte, a permis les commentaires les plus lyriques depuis trente ans: " Il me semble que j’ai laissé en France un double qu’on écorche à plaisir " (1). Ces interprétations littéraires n’ont jamais mené nulle part parce que le destin de cet homme n’appartient pas à la littérature. En 1935 Denoël a résumé d’une jolie phrase toute sa carrière éditoriale: " Un jour j’écrirai la complainte des échéances difficiles " (2). Il aimait passionnément la littérature, au point d’écrire lui-même quelques contes et nouvelles assez bénins dans les journaux et revues belges, au début des années 20. Georges Poulet, qui l’a connu à cette époque, résume ainsi le sentiment général: " la médiocrité apparente de Denoël cachait des qualités que nous n’avions pas mais qui n’en étaient pas moins importantes, la hardiesse, l’esprit d’entreprise, surtout une grande vigueur physique et morale, quelque chose enfin qui nous donnait vaguement le sentiment qu’il avait de l’avenir " (3). Un avenir qui était à Paris, Denoël l’avait pressenti très tôt mais il se fiait plutôt à son flair pour découvrir de quoi il serait fait. Fin 1926 il s’y établit et fut quelque temps commis dans la librairie de son compatriote Georges Houyoux, rue Sainte-Anne, qui envisageait l’édition d’ouvrages de luxe, une idée que Denoël reprendra à son compte deux ans plus tard. Ensuite il s’improvisa vendeur à la galerie Champigny où l’on exposait les peintres de l’école du Pré St-Gervais, dont faisaient partie Eugène Dabit et Béatrice Appia. Quand Champigny ferme sa galerie, Denoël se tourne vers le commerce d’antiquités et brocante. Au 60 de l’avenue de La Bourdonnais sommeillait une boutique appartenant à leur amie Anne-Marie Blanche; en deux mois Denoël la transforme en librairie, puis en maison d’édition. Les Trois Magots publient leur premier livre en juillet 1928 : c’est une édition à tirage limité. A ce moment Denoël n’envisage pas de publier autre chose, et ce choix étonne car le marché du livre de luxe, tel qu’il a fonctionné depuis la fin de la guerre, est sur le point de disparaître. D’ailleurs il n’en publiera que trois, avant de trouver la bonne voie avec le roman que Dabit lui a proposé et qui obtiendra le premier Prix populiste. Certes Dabit le quittera pour Gallimard mais le succès de L’Hôtel du Nord va lui apporter beaucoup plus : un vrai commanditaire, américain et riche de la fortune de sa mère. En avril 1930 est constituée la Société des Editions Denoël et Steele, au capital de 300.000 francs. Bernard Steele en fournit la moitié en numéraire, Denoël en marchandises, matériel, clientèle. Pendant deux ans ils vont publier des petits romans de débutants, des livres pour enfants, une collection d’ouvrages de psychanalyse, sans grands profits, jusqu’à ce qu’arrive le livre qu’attend tout éditeur, celui qui lance définitivement sa maison. Pour publier le gros roman de Céline il a fallu injecter 65.000 F de plus dans l’affaire, mais cette somme sera récupérée au centuple car Voyage au bout de la nuit obtient le prix Renaudot, et les tirages succèdent aux tirages. L’avènement du Front populaire met fin à l’euphorie. L’édition littéraire se porte mal, Denoël joue alors la carte politique et publie " communistes et royalistes avec plaisir et sans aucune sorte de cynisme " (4), tout en se gardant du moindre engagement personnel, sauf quand il s’agira des pamphlets publiés par Céline à partir de 1937. Ce programme et les nouveaux investissements qu’il réclame ne rencontrent plus l’assentiment de son associé, qui trouve que la maison s’éloigne de ses objectifs prioritaires. En fait, elle ne s’en est approchée qu’au début de leur association. Le rêve de Bernard Steele était de publier des traductions d’auteurs américains et anglais. Denoël lui a fait ce plaisir jusqu’en 1933, ensuite il n’en a plus été question. D’autre part le frileux américain ne supporte plus les exigences éditoriales de Céline, " un paranoïaque qui hurlait, portait des accusations tout à fait fausses sur les uns et les autres. Parfois il avait des attitudes extravagantes ", dira-t-il plus tard (5). Le départ de Steele est un coup très dur dont Denoël ne se remettra jamais tout à fait. En janvier 1939 il publie un catalogue anniversaire qui annonce que sa société d’édition, " SARL au capital de 365.000 F, est sur le point de se tranformer en S.A., avec une forte augmentation de capital ". Cet appel de fonds ne sera entendu que deux ans plus tard, mais l’argent viendra d’Allemagne. Est-ce en raison de sa nationalité belge, malgré une activité éditoriale " entièrement consacrée à servir la cause des alliés et de la France " (6), il s’estime brimé durant la " drôle de guerre " par certains ministères qui détournent ou surveillent son courrier, et lui retirent sa carte de circulation. Le 14 juin 1940, les Allemands sont à Paris. Deux maisons d’édition sont, bien avant les autres, fermées à cause de leurs publications hostiles à l’Allemagne : Denoël et Sorlot. Chez Denoël, 41 titres et sa revue patriotique Notre Combat seront pilonnés. Cela représentait plus de 200.000 volumes et brochures, pour une valeur de 1.728.214 F, soit près du tiers de son stock (7). Auguste Picq, le comptable de la maison, m’a confié que certains des titres figurant sur la liste Otto avaient pu être mis à l’abri : on pénétrait sans difficulté au 19 de la rue Amélie par le magasin voisin appartenant à Robert Beauzemont. Cela n’enlève pas grand-chose au préjudice, puisque ces ouvrages sont restés interdits de vente durant toute l’Occupation. Denoël a pu rouvrir sa maison le 15 octobre, mais dans quel état : " Toute l’activité d’autrefois a disparu. Les quelques personnes qui travaillent font des inventaires, chiffrent, établissent le montant de la catastrophe. Je négocie en vue d’obtenir des capitaux. " (8). Dans un premier temps il se contentera de remettre en vente le reste de son fonds et de publier quatre titres favorables à l’Occupant. Pour cela il crée (9) avec une amie, Pauline Bagnarro, qui a publié chez lui sous le pseudonyme de Morgin de Kéan, une nouvelle société d’édition : les Nouvelles Editions Françaises, qui vont mettre en vente la collection " Le Juif en France ", abandonnée après le quatrième volume, et surtout Les Beaux Draps. Dans sa maison il est conduit à publier au cours de l’année 1941 quatre ouvrages " collaborationnistes " dont un seul lui sera reproché en 1945 : les Discours d’Hitler. Ce titre lui a-t-il été imposé, l’a-t-il choisi ? Un de ses proches estime qu’"étant devenu l’éditeur du Führer, on devint un peu moins exigeant avec lui qu’avec ses confrères ". Il est sûr que ce choix n’est pas innocent, même si Denoël avait aussi publié avant guerre des écrits de Mussolini, de Staline et de Roosevelt. Tous les éditeurs ont dû, à un moment ou à un autre, publier des ouvrages conseillés ou simplement favorables s’ils voulaient obtenir du papier pour continuer leur activité. Mais en 1942 Denoël va rééditer les oeuvres antisémites de Céline et surtout, publier Les Décombres de Lucien Rebatet, qui sera le plus grand succès de l’Occupation. Ces livres lui seront comptés trois ans plus tard, bien plus lourdement que les autres titres : " On me reproche certains livres à succès et mon succès tout court ", écrira-t-il en 1944 à Jean Rogissart (10). *

On lui a surtout reproché d’avoir accepté une participation financière allemande dans sa société d’édition. Comment en est-il arrivé là ? Lors du départ de Steele en décembre 1936, Denoël a racheté ses parts et celles de sa mère, en a cédé deux à son frère Pierre, et trois à Max Dorian, l’attaché de presse. Il possède alors 725 parts sur 730 dans sa société, laquelle est à peu près exsangue. A partir de décembre 1940 il multiplie les démarches pour obtenir un prêt d’un million de francs auprès du Crédit national, proposant en garantie son stock évalué à plus de cinq millions, sans succès. L’éditeur Henri Gautier, administrateur de l’Imprimerie Crété de Corbeil (l’un de ses imprimeurs) lui présente en juin 1941 un éditeur d’art berlinois, Wilhelm Andermann, qui cherche à s’associer avec un éditeur français. Le contrat est signé un mois plus tard. Denoël cède 360 parts à Andermann pour 180.000 francs, en conservant donc 365. L’éditeur allemand lui consent en outre un prêt de deux millions, remboursable en cinq ans, dont 800.000 francs sont destinés à apurer les dettes de la société. Malheureusement ce contrat a été conclu en dehors de l’Office des changes et Denoël se trouve en effraction avec la législation française. Convoqué au ministère des Finances, il explique qu’il a dû faire appel à des capitaux étrangers faute d’en avoir trouvé en France, mais qu’il n’en a pas averti le Comité d’organisation du livre parce que " d’origine belge, il n’est pas en très bons termes avec ses confrères " (11). Ceci est confirmé dans une note transmise en février 1942 au ministre des Finances par le directeur des Finances extérieures et des changes, "qui reconnaît qu’il est exact que la situation financière de la maison Denoël et la personnalité de son gérant devaient créer des difficultés au renflouement de la maison par des capitaux français, et confirme que le Crédit national a refusé un prêt après un avis défavorable du secrétaire général à l’Information " (11). Si l’Etat refuse de reconnaître le contrat avec Andermann, la maison Denoël n’est plus viable ; or, poursuit le directeur des changes, il craint des incidents avec les autorités allemandes car Denoël, qui a édité les discours d’Hitler, " est certainement appuyé par elles ; d’autre part Andermann a de puissants appuis à Berlin ". Le secrétaire général à l’Information, Paul Marion, donne son accord pour qu’une plainte soit déposée contre " ce personnage " (12). La crainte de voir les autorités d’Occupation intervenir dans une affaire dont l’un des protagonistes est allemand est-elle déterminante ? Toujours est-il que c’est Pierre Laval lui-même qui décide de suspendre les poursuites. En novembre 1942, l’éditeur est reçu au ministère des Finances où il demande que la transaction soit autorisée officiellement. Mais si aucune poursuite n’a été engagée, la plainte n’a pas été retirée : on attend de nouvelles instructions... En juin 1943 Denoël se dit prêt à rompre avec Andermann pour qu’on retire la plainte. Il lui est répondu que l’éditeur berlinois doit lui rétrocéder ses parts. Andermann demande alors l’appui des autorités allemandes et la solution retenue est celle-ci : la cession de parts est autorisée, à charge pour Denoël de verser une amende de 100.000 F et de rembourser immédiatement Andermann de la moitié du prêt, augmentée des intérêts, soit 1.165.000 francs ; le solde devra être payé dans les deux ans. L’éditeur s’exécute en décembre 1943. L’autre moitié ne sera jamais remboursée. Beaucoup de temps a donc été perdu en palabres et c’est Denoël qui a finalement été pénalisé. Mais dans l’intervalle il a profité du prêt allemand et procédé, en février 1943, à une augmentation du capital de sa société, à laquelle participe Andermann. Le capital a été porté à 1.500.000 F, Denoël possédant 1515 parts, Andermann 1480, Dorian 3 et Pierre Denoël 2. Les sommes dues par les deux principaux actionnaires ont été compensées avec les sommes dont ils étaient créanciers de la société. Les actions achetées par Andermann ne lui seront jamais livrées, on ignore pourquoi, mais cela permettra leur mise sous séquestre à la Libération. L’argent de l’éditeur allemand aura aussi permis à Denoël d’échapper à l’étranglement systématique de son diffuseur Hachette, dont il pourra dénoncer le contrat d’exclusivité dès le 1er janvier 1943. Au cours de cette année 1943 Denoël a publié quatre ouvrages de propagande et deux traductions de l’allemand : aucun ne lui sera reproché à la Libération. Il a aussi fait paraître Le Cheval blanc d’Elsa Triolet, et celui-là lui sera porté en compte par certains comme un exemple manifeste de duplicité. *

La fin de la guerre est en vue, et les menaces d’épuration se précisent. Depuis décembre 1943, les revues du Comité National des Ecrivains, clandestines ou non, ont mis en garde les écrivains et éditeurs " collaborateurs " : Denoël figure sur toutes leurs listes noires. Aussi entreprend-il très tôt de mettre à l’abri la plupart de ses biens. Le 16 mai 1944, il cède ses parts dans la société des N.E.F. à Maurice Bruyneel, qui en devient le gérant ; l’adresse de la société devient provisoirement celle du domicile de Bruyneel, 5 rue Pigalle (13). Le second associé est Maurice Percheron, un auteur Denoël. Le 14 novembre, le nom de la société des N.E.F. est changé en Editions de la Tour et son siège transféré au 162 Boulevard Magenta (14). En mai 1944, il revend pour 500.000 F la librairie des Trois Magots aux frères Alban (15). Le 5 octobre 1944, il cède le bail de son appartement, rue de Buenos-Ayres, à Maurice Bruyneel puis lui " vend " tous les meubles et objets mobiliers qui s’y trouvent (16). Le 15 février 1945, Denoël sollicite l’agrément de l’Administration des Domaines (détentrice des parts d’ Andermann) pour une éventuelle cession de ses parts dans la société des Editions Denoël. L’administration lui fait savoir qu’elle n’usera pas de son droit de préemption prévu aux statuts. A la suite de menaces écrites et téléphonées, il quitte son appartement début août 1944. Durant une quinzaine de jours il trouve refuge chez des amis, place Boïeldieu. Ensuite il loue, au nom de son amie Jeanne Loviton, une garçonnière située au premier étage du 39 boulevard des Capucines. Sa femme s’installe chez Maurice Bruyneel, rue Pigalle, et confie leur appartement à Madeleine et Paul Vialar. Avec l’aide d’Auguste Picq, il a entreposé une partie des archives des Editions Denoël dans sa garçonnière et au siège des Editions Domat-Monchrestien, rue Saint-Jacques, tandis que sa bibliothèque personnelle est confiée à Maurice Percheron, qui habite rue Las-Cases. Durant plusieurs mois Denoël va mener une vie discrète. Il couche dans sa garçonnière ou à Passy, chez Jeanne Loviton. Combien d’éditeurs compromis ont-ils été arrêtés après la Libération ? Une demi-douzaine entre septembre 1944 et mai 1945, et ils sont sortis de prison après quelques semaines. A ma connaissance, aucun n’a subi de violences corporelles. Le 9 septembre, le Syndicat des éditeurs exclut six de ses membres: Denoël n’en fait pas partie (17), décision que Carrefour commente ainsi : " Denoël, qui doit à sa nationalité de n’être pas exclu du syndicat des éditeurs, va-t-il au lieu de s’asseoir entre deux chaises, se prélasser dans un fauteuil ? " Quinze jours plus tard le Groupement corporatif du livre l’exclut avec trois autres éditeurs, mais cet organisme présidé par Baudinière, collaborateur notoire, est contesté. Le 26 septembre 1944 la Direction de l’Edition et de la Librairie transmet à la justice une liste de neuf éditeurs "qu’il y a lieu d’arrêter pour leur activité anti-nationale ", et Denoël est de ceux-là. Le 6 février 1945, suite aux attaques de la presse, il s’est présenté spontanément devant le juge d’instruction, qui l’inculpe deux semaines plus tard pour intelligence avec l’ennemi, mais le laisse en liberté. A partir du 7 mars vont se succéder les procès d’éditeurs devant la Cour de Justice. Debresse s’en tire ce jour-là avec un non-lieu. Sorlot, l’un des plus compromis, se voit infliger un simple blâme.

*

Le 13 juillet, c’est le tour de Robert Denoël. On lui reproche douze livres " pro-allemands " et la cession de parts à Andermann. Les ouvrages les plus compromettants sont les quatre titres publiés par les Nouvelles Editions Françaises ; il dit avoir arrêté la collection " Le Juif en France " début 1941, lorsqu’il a appris les mesures prises contre les juifs. Le Commissaire du gouvernement ne retient finalement que l’infraction aux changes ; or Denoël a déjà été condamné pour cela. Le classement de la procédure est prononcé. Les témoignages en sa faveur ont été nombreux. Jeanne Loviton prétend lui avoir apporté celui d’Aragon, et surtout l’appui décisif de son ami Raymond Durand-Auzias, président de la commission d’épuration (18). Sa société reste poursuivie par la Commission d’épuration du livre; le procès aura lieu vers le 3 décembre 1945. Début août, Denoël écrit à un écrivain de sa maison: "J’ai gagné la partie, il ne me reste plus qu’à régler le montant des enjeux, ce sera l’affaire de quelques mois et je reprendrai mon travail avec la certitude qu’il sera fécond " (19). Au cours des mois suivants, des condamnations plus sévères vont être prononcées. Jacques Bernard (Mercure de France) par exemple, est condamné le 16 juillet à cinq ans de réclusion, à l’indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Le même jour Jean d’Agraives (Editions Colbert) est condamné à huit mois de prison et à cinq ans d’indignité nationale. Mais en novembre, des décisions de classement assez inattendues sont prononcées en faveur de Jean Renard et de l’Artisan du livre. Le 3 décembre, Gilbert Baudinière est interdit d’édition et, le 19, Jean de La Hire (spoliateur des Editions Férenczi) est exclu de la profession. Deux poids, plusieurs mesures. Rien ne permet d’affirmer que Denoël aurait été lourdement condamné, mais il est vrai que d’autres éditeurs importants comme Flammarion, Gallimard ou Plon, ayant bénéficié de décisions de classement, et la presse issue de la Résistance s’en étant émue, il fallait faire des exemples. Quatre maisons sont considérées comme particulièrement compromises : la sienne, Grasset, Sorlot et Baudinière. Leurs procès n’auront lieu que bien plus tard, quand les passions se seront apaisées. Baudinière sera acquitté le 7 janvier 1949 ; Sorlot sera condamné à vingt ans d’indignité nationale et à la confiscation de ses biens jusqu’à concurrence de deux millions ; Grasset, après de multiples atermoiements, sera condamné à la confiscation en 1948, mais amnistié en 1953. Il paraît avoir joué le rôle du bouc émissaire de l’édition. Si Denoël avait vécu, aurait-ce été lui ? Personnellement, je crois que oui. Sa nationalité belge a toujours joué en sa défaveur, et la prise de participation allemande ne pouvait que l’accabler. Il importe peu que la Société des Editions Denoël ait finalement été acquittée, le 30 avril 1948 : son nouveau propriétaire avait alors de puissants appuis politiques. En disparaissant la veille de son procès, Denoël nous a de toute façon privés d’une décision de justice qui aurait pu changer le visage de l’édition parisienne après la guerre.

*

Robert Denoël et Jeanne Loviton ont passé une partie du dimanche 2 décembre 1945 à " La Tour de Nézant ", la propriété de Marion Delbo à Saint-Brice-la-Forêt, dans le Val d’Oise, en compagnie de trois autres invités : le journaliste Claude Rostand, un gouverneur de colonies et sa femme, M. et Mme Baron, Marion Delbo et sa mère. Ils ont quitté St-Brice à 18 heures, déposé à Neuilly le couple Baron, et regagné le domicile de Mme Loviton à Passy. " Entre 20 heures et 20 heures 30 " le couple quitte la rue de l’Assomption " pour se rendre à Montparnasse, au Théâtre d’Agnès Capri ". A 21 heures 10, Denoël range sa voiture boulevard des Invalides : un pneu a éclaté. Mme Loviton se rend au commissariat le plus proche pour demander un taxi, tandis qu’il s’apprête à réparer. A 21 heures 30, Police-Secours découvre l’éditeur râlant sur le trottoir, à quelques pas de sa voiture. Une balle de 11 mm 45 lui a été tirée dans le dos. A 22 heures, il meurt sans avoir repris connaissance à l’hôpital Necker. Voilà ce que les lecteurs de l’époque ont pu lire dans la plupart des journaux du lendemain. D’autres précisions seront données les jours suivants. La voiture s’est rangée le long du square des Invalides [aujourd’hui square d’Ajaccio], à hauteur de la rue de Grenelle. C’est Denoël qui aurait envoyé Jeanne Loviton demander un taxi, en lui disant qu’il la rejoindrait au théâtre. On pense que les agresseurs étaient au moins deux. On a retrouvé la manivelle et le cric " assez loin de la voiture ", ce qui permet de croire qu’il s’en est servi pour se défendre. Le crime a été commis " dans une partie bien éclairée " du boulevard. " Par ce pluvieux dimanche soir, les rues de ce paisible quartier sont désertes ". Aucun témoin n’y a assisté. Un garde mobile en faction devant le ministère du Travail est le seul à avoir entendu un coup de feu. Deux employés qui sortaient du même ministère, et qui ont découvert le corps, n’ont rien entendu. Le commissaire chargé de l’enquête croit à un crime crapuleux. Ce n’est sans doute pas la personnalité qui était visée mais son portefeuille. Si les agresseurs n’ont pas eu le temps de voler, c’est à cause de l’arrivée des deux employés du ministère sur les lieux. Le portefeuille contenait 12.000 francs. Le corps de l’éditeur a été découvert sur le bord du trottoir opposé à celui où se trouvait la voiture, une Peugeot 202 immatriculée 4848 RNI au nom de " l’éditeur Domat-Monchrestien ". La douille a été retrouvée à quelques mètres de la voiture. Quant à Mme Loviton, elle a appris la nouvelle de l’agression dans le commissariat même, par un appel de Police-Secours ; elle a ensuite accompagné les agents sur les lieux du crime. La presse passe en revue quelques hypothèses : crime de rôdeur, crime politique, crime passionnel ? Un curieux écho, toutefois, dans Libération soir, le seul de ce genre: "Faut-il songer, comme le suggérait un éditeur, que quelqu’un l’ait tué pour s’emparer de sa maison d’édition? " Un témoin se fait connaître dès le 5 décembre ; c’est un colonel en retraite qui demeure rue de Grenelle, face à l’endroit où s’est déroulée l’agression. Il a clairement entendu appeler " au voleur ", puis un coup de feu. France-Soir se rend rue de l’Assomption. Jeanne Loviton fait répondre que " Madame est alitée et ne reçoit personne ", ce qui n’empêche pas l’échotier de faire son papier. Il a remarqué " l’intérieur confortable, luxueux même " de l’appartement, il rappelle que " Mme Levidon " [sic] fut, en 1935, " en même temps qu’une des femmes les plus célèbres de Paris, la compagne du romancier Pierre Frondaie à qui elle inspira, dit-on, par les désagréments qu’elle lui causa, Le Voleur de femmes ". Elle dirige les maisons d’édition " Les Cours de droit " et Domat-Monchrestien, et elle doit posséder une fortune rondelette. Jeanne Loviton est entendue ce même jour par la P.J., ainsi que Cécile Denoël et d’autres familiers de l’éditeur ; leur audition n’a rien apporté de nouveau à l’enquête, mais le témoignage de Mme Loviton " semble prouver avec certitude que l’agression fut tout à fait fortuite ". Crime crapuleux, confirme un employé d’Aragon à Lettres françaises, " c’est infiniment probable. Il n’en reste pas moins vrai que s’il avait été arrêté, comme c’eût été justice, il serait sans doute encore en vie. " Le 11 décembre a lieu l’enterrement de Robert Denoël. Une messe est célébrée à midi dans l’église St-Léon, place Dupleix, et l’éditeur est inhumé dans un caveau provisoire au cimetière du Sud-Montparnasse. Crime de rôdeur. C’est la version dont la police et la presse se contenteront durant quatre ans. *

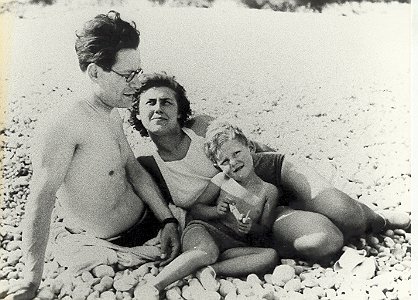

Le 28 décembre 1949, le juge Goletty décide, à la demande de Cécile Denoël, de rouvrir l’enquête qu’il avait clôturée deux ans plus tôt par un non-lieu. La plaignante estime que la mort de son mari pourrait avoir un rapport avec des questions d’intérêt. Mais la presse révèle aussi que la nouvelle plainte contre X déposée par l’avocat de Mme Denoël vient à la suite d’une autre plainte, plus ancienne celle-là, qui concerne la succession de l’éditeur, et dont bien peu de journaux ont rendu compte. Tout a débuté le 21 janvier 1946. Ce jour-là les actionnaires de la Société des Editions Denoël se sont réunis rue Amélie sur convocation des Editions Domat-Monchrestien, " propriétaires de 1515 parts de la société ". Etaient présents : Mme Jeanne Loviton [1515 parts], M. Boyer, contrôleur principal de l’Enregistrement représentant l’administration des Domaines [1480 parts], et Max Dorian [3 parts] ; Pierre Denoël [2 parts], dont on ignore l’adresse, n’avait pu être contacté. Il s’agissait de nommer un nouveau gérant. Ce sera Mme Loviton, " par 2995 voix contre 3 voix et 2 abstentions ". La veuve de Robert Denoël réagit avec quelque retard. Le 22 février, elle demande que des scellés soient apposés sur la porte de la garçonnière de son mari, boulevard des Capucines, mais la pièce a déjà été " passée à l’aspirateur ". Elle attaque ensuite la validité de la cession de toutes ses parts qu’aurait consentie l’éditeur le 25 octobre 1945, considérant que si la signature et la mention " Bon pour cession de 1515 parts " sont bien de sa main, la date et le nom du cessionnaire ont été " frauduleusement inscrits, après coup, dans les blancs laissés à cet effet dans le corps de l’acte enregistré le 8 décembre 1945 ". Cécile Denoël soutient donc que cette cession de parts constitue une manoeuvre frauduleuse. Le blanc-seing donné par l’éditeur n’était qu’un moyen de soustraire ses biens à une confiscation éventuelle, comme il l’a fait pour les Editions de la Tour. C’est Jeanne Loviton qui, selon elle, aurait complété les " blancs " du document après l’assassinat, et pas dans le sens que son mari entendait lui donner. Mme Loviton le nie mais ne peut apporter la preuve du paiement des parts à l’éditeur. Le tribunal des référés ordonne alors la mise sous séquestre des parts litigieuses. Le Populaire est à peu près seul à rendre compte de l’affaire le 12 avril, soit un bon mois plus tard. Le 17 mai, Mme Loviton a demandé à la Cour d’appel la levée du séquestre mais n’a pu l’obtenir ; le 1er juin celle-ci confirme la décision du tribunal civil, en attendant la décision sur le fond. Cette décision a dû tomber début juin. Nous ne l’avons vue mentionnée nulle part mais, le 7 juin, Mme Denoël fait appel à un jugement la déboutant dans l’affaire des biens et des parts " accaparés frauduleusemen " par sa rivale. Le 20 décembre1946, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’Appel conclut à un non-lieu dans l’affaire des parts et laisse à Mme Loviton le bénéfice du doute quant aux affaires personnelles, argent, meubles, livres, vêtements, qu’elle aurait conservés, du fait qu’elle vivait maritalement avec l’éditeur depuis plus d’un an, créant ainsi une " communauté de fait ". Ce jugement, qui fait date, a paru suffisamment intéressant pour que la Gazette du Palais en publie tous les attendus en janvier 1947, ce qui nous permet de savoir que Mme Denoël a produit des factures de meubles et de vêtements livrés à son mari depuis 1943, mais " n’a pu apporter la preuve qu’ils se soient trouvés en possession de celui-ci dans l’un des locaux qu’il occupait " avec Jeanne Loviton. D’ailleurs cette dernière " a fait rapporter certains objets qu’elle avait cru pouvoir distribuer, à titre de libéralités, après la mort de son amant ". Quant à la montre en or du défunt, de grande valeur, Mme Loviton fait valoir qu’elle aurait été acquise par elle en échange d’une montre-bracelet " du même genre ", restée en possession du défunt. Ainsi présentée, l’explication, " dont la fausseté n’a pas été démontrée, est plausible ". Les éléments matériels et intentionnels nécessaires à la constitution du délit de vol faisant défaut, le non-lieu est justifié. Après ces détails un peu sordides, voyons l’objet principal de la plainte, c’est-à-dire l’accusation d’appropriation frauduleuse des parts. Le tribunal estime qu’il importe de rechercher si, au moment de sa mort, Denoël avait ou non manifesté " auprès de divers témoins " son intention de céder ses parts de sociétaire des Editions Denoël. On ne saurait écarter les déclarations de l‘agent d’affaires parisien Lucien selon lequel Denoël et sa maîtresse se sont présentés, en mars 1945, à son bureau pour lui demander de préparer l’acte de cession, lequel a été complété par lui le 25 octobre 1945. Il explique le délai apporté à la régularisation de l’acte par la double raison que Denoël, poursuivi devant la Cour de Justice, avait laissé le projet en suspens jusqu’au classement des poursuites et que, d’autre part, une mutation ayant été envisagée dans la personne des gérants de la société des Editions Domat-Monchrestien, le nom de la personne habilitée à la représenter à l’acte devait être éventuellement réservé (20), ce qui est confirmé par la lettre adressée le 15 février 1945 par Denoël à l’administration des Domaines, ainsi que " dans des rapports à ce sujet ayant eu lieu entre les Domaines et le cabinet d’affaires Lucien jusqu’au moment où la cession prévue a été réalisée ". Le tribunal relève encore que la partie civile elle-même reconnaît que l’éditeur, écarté de sa maison rue Amélie, continuait de travailler sous le couvert des Editions Domat-Monchrestien, rue Saint-Jacques, ce qui " atteste le fait d’un transfert d’intérêts dont l’acte incriminé pourrait bien n’avoir été que l’expression de droit ". Il considère que, quelle que soit la date à laquelle les additions litigieuses ont été effectuées, il est décisif qu’elles n’aient point altéré la substance de l’acte : en effet, Mme Loviton n’y est intervenue qu’agissant au nom des Editions Domat-Monchrestien, bénéficiaire de la cession consentie par Denoël, laquelle n’a jamais été en sa possession. Mais le 24 décembre 1948, le Tribunal de Commerce annule la cession qu’il estime simulée, condamne Mme Loviton à la restitution et accorde à Mme Denoël 500.000 francs de dommages-intérêts. Les deux parties se pourvoient en appel. Madame Denoël réclame cinq millions. Le 2 novembre 1949, l’affaire est portée devant la Cour d’Appel. Abel Manouvriez rend compte des plaidoiries des deux avocats dans Paroles françaises (21) : - Me Rozelaar, l’avocat de Cécile Denoël: " Il fut suggéré à Denoël, et il accepta l’idée, d’entrer dans une sorte de clandestinité, de s’effacer et de céder ses parts, de façon à permettre à son entreprise de continuer à fonctionner et de bénéficier de crédits bancaires. Début 1945, un projet fut établi et rédigé par un homme d’affaires, la date et le nom du bénéficiaire étant laissés en blanc. " L’avocat affirme que ces mentions ont été rajoutées après la mort de l’éditeur, lequel n’avait pas forcément l’intention d’épouser Mme Loviton ; il fait état d’un appel téléphonique, fin novembre 1945, au cours duquel l’éditeur avait dit à sa femme de " tout arrêter; pas de divorce, tout peut encore s’arranger ". Il rappelle quelques dates dont le rapprochement est significicatif : 25 octobre 1945, cession prétendue des parts ; 2 décembre, assassinat de l’éditeur ; 8 décembre, enregistrement de la cession de parts ; début 1946, notification à la société des Editions Denoël. " La mort a été mise à profit...Quand les scellés sont mis sur l’appartement que Mme Loviton louait pour Denoël, on ne trouve rien. Ses vêtements, ses livres, sa montre en or, ont disparu. Quant à son compte en banque, il est à sec. Où est passé le reste de ce qu’il possédait ? " Il aborde ensuite la question des 1515 parts cédées par Denoël aux Editions Domat-Monchrestien pour 757.000 F : "Une plaisanterie ! 757.000 francs, c’était peut-être la valeur nominale des parts. Leur valeur réelle était bien plus élevée. Le fonds de commerce valait 7 à 8 millions. Jamais Denoël, qui adorait son fils, n’aurait consenti à le dépouiller ainsi. L’adversaire a dû avouer que le versement n’avait pas eu lieu le 25 octobre 1945, le jour où l’acte aurait été régularisé et la quittance donnée, mais seulement le 30 novembre. Nous affirmons qu’il n’a pas plus été effectué le 30 novembre que le 25 octobre. Le livre de caisse de la Société Domat-Monchrestien porte trace d’une opération invraisemblable que voici : le 30 novembre Mme Loviton verse à son titre personnel dans la caisse de cette société dont elle est gérante, 757.000 F., et s’en fait donner reçu. Puis, cette opération faite de la main droite, elle retire, de la main gauche, la même somme et en donne reçu à la caissière ! Cette mise en scène n’a été orchestrée que parce que, en décembre 1945, Mme Loviton sait bien que jamais Mme Denoël ne consentira à lui céder les parts, qu’il y aura procès et qu’il lui faudra prouver comment elle a payé."

- Me Rosenmark, " adversaire redoutable dans un procès civil ", répond à ce réquisitoire au nom de la société des Editions Domat-Monchrestien, que la thèse de Mme Denoël n’est qu’un roman et que la " machination " qu’elle prête à Mme Loviton s’explique de la façon la plus aisée. Il présente tout d’abord sa cliente, " une femme charmante, d’une intelligence et d’une activité remarquables ". A la mort de son père, en 1942, elle a repris la direction des " Cours de droit "; elle a hérité de lui des parts dans la société Domat-Monchrestien, dont elle est gérante : " On prétend que Mme Loviton et les Editions D-M, c’est la même chose. Profonde erreur : aux Editions D-M, Mme Loviton ne possède que la minorité des parts, la majorité étant tenue par une personne qu’on ne peut souçonner d’être un simple prête-nom, Mme Yvonne Dornès, fille d’un conseiller à la Cour des comptes, animatrice d’une société bien connue et à caractère quasi officiel, S.V.P. " Il rappelle ensuite la situation critique des Editions Denoël à la Libération : " L’homme qui en est la cheville ouvrière est l’objet de poursuites, les parts de M. Andermann sont sous séquestre. Comment faire marcher une affaire dans ces conditions ? Il décide donc, sur conseils unanimes, de vendre ses parts. En mars, la cession est décidée mais remise au jour où on y verra clair, où le classement escompté aura été obtenu en Cour de Justice. Le projet est établi par un homme d’affaires, tapé avec deux mentions en blanc : le nom du cessionnaire et la date. Mme Loviton et Mme Dornès alternant à la gérance, on ne pouvait deviner d’avance qui serait la gérante au moment de la signature. On ne pouvait pas savoir non plus d’avance quand on signerait. " L’avocat soutient que le divorce était décidé, comme l’atteste certaine lettre que Mme Denoël affirme n’avoir jamais reçue, qu’il a bien fallu lire à l’audience, et dans laquelle son mari accumule tous ses griefs. La partie adverse n’invoque que des lettres non datées et un coup de téléphone impossible à vérifier. " Elle n’a jamais été une compagne pour lui. Elle n’a jamais été capable ni de donner un coup de téléphone, ni d’organiser une réception, ni de faire une démarche, ni de seconder en quoi que ce soit son mari. Tout ce dont Mme Denoël était incapable, Mme Loviton l’apportait à Denoël. Il savait que, passée dans ses mains, comme le voulaient les auteurs, sa société reprendrait vie et prospérerait de nouveau. Il savait que Mme Loviton était toute disposée, quand son fils aurait l’âge d’homme, à lui faire une place dans la direction ". Me Rosenmark en vient au " grand argument " invoqué aussi bien par l’adversaire que par le Tribunal de Commerce dans son jugement du 24 décembre 1948 : " les 757.000 francs n’ont pas été retrouvés. Ici encore nous avons réponse : trois créanciers de Denoël nous ont écrit pour nous certifier que, dans les jours qui précédèrent sa mort, Denoël leur a remboursé des prêts s’élevant au total à 600.000 francs. Que veut-on de plus ? " Le tribunal n’avait retenu que la vente simulée, il n’a pas assigné à cette simulation un objet frauduleux ou illicite : " Qui s’agissait-il de tromper ? Les Domaines ? Denoël était assez bien conseillé pour savoir qu’en cédant ses parts avant la fin de ses difficultés, il n’évitait nullement la confiscation : une telle cession était, d’avance, frappée de nullité." Il se lance ensuite dans une vibrante défense de sa " malheureuse cliente, restée alitée trois semaines, veillée nuit et jour, ne pouvant trouver de repos que grâce à des piqûres. Peut-on imaginer qu’elle ait pu, durant ces heures tragiques, concevoir et exécuter l’abominable opération qu’on lui prête ? En luttant pour conserver ses parts, elle n’a pas lutté pour s’assurer une fortune. La charge des Editions Denoël est terriblement lourde. Elle a usé à ce travail sa santé. Elle s’est attachée à une oeuvre de relèvement singulièrement ardue, et elle ne l’a fait que pour exécuter, comme le disent tous les amis de Robert Denoël, la volonté du mort. " L’avocat de Mme Loviton marquera un point ce jour-là. La Cour ne se prononce pas et nomme un expert, M. Caujolle, pour examiner toutes ces écritures litigieuses. On ignore toujours qui sont les trois créanciers de Denoël.

Notes 1. Lettre à Marie

Canavaggia [14 décembre 1945], publiée pour la première fois dans L’Herne

en 1963 .

|